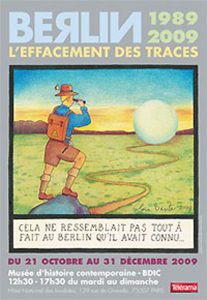

Exp osition – Berlin, L’effacement des traces

osition – Berlin, L’effacement des traces

Musée d’Histoire Contemporaine – BDIC, Hôtel national des Invalides, Paris 21 ottobre – 31 dicembre 2009

recensione di Laure Bouscasse

Le vingtième anniversaire de la chute du Mur de Berlin a initié un vent de création déferlant sur toute l’Europe. En France, la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC), centre de recherche et d’archives de l’université de Nanterre, demande à treize artistes de mettre en scène Berlin. Un cycle de conférences, débats et projections de film viendront agrémenter l’exposition présente dans les quatre petites salles du Musée d’Histoire Contemporaine installé à l’Hôtel des Invalides de Paris.

À travers le titre évocateur de Berlin, l’effacement des traces, l’exposition prend à témoin l’architecture et l’urbanisme de la ville comme matière révélatrice des changements politiques, économiques et sociaux notables ces vingt dernières années. Photos, affiches, bibelots, enregistrements sonores et vidéo révèlent ces preuves incontestables de métamorphose urbaine. Ils composent un puzzle mémoriel où chaque pièce exposée propose son interprétation du jeu en cours. Que reste-il de Berlin-Est ?

L’installation Palast der Repubblik, démontage sélectif, 2006-2009, film documentaire de Dominique Treilhou mélange images de destruction aux sonorités métalliques et commentaires témoignant des combats menés pour et contre la destruction du palais plongeant intelligemment le spectateur au cœur du procédé mémoriel : entre volonté d’oubli et désir de conservation. Au travers de ces bribes de discours, chacun et chacune offre son point de vue bref sur un événement bouleversant l’organisation spatiale de la ville dans son ensemble.

Dans cette ville redessinée, le psycho-mapping de Jan Svenungsson est un excellent exercice d’attention. Reproduites les unes à partir des autres, la vingtaine de cartes exposées montre Berlin sensiblement en mutation. Les traits de crayons se sont reportés d’une planche à l’autre sans pour autant se répéter. Au moment où on se laisserait volontiers porter par les transformations successives de Berlin, ces plan(che)s de ville suscitent la curiosité sans donner de véritable clefs d’accès au mécanisme de l’exercice du psycho-mapping.

L’expérience fantastique de la langue allemande par divers procédés sonores installés dans les quatre salles de l’exposition permet la superposition des voix ; chacun donnant sa version des faits.

Les travaux pris un à un et faisant partie intégrante d’un ensemble, évoque par un jeu de temporalités une pluralité d’histoires. La juxtaposition des supports exposés permet la comparaison entre ce qui était et ce qui est toujours. Cependant la multiplicité des échelles temporelles allant de 89 à aujourd’hui se fait au détriment de la compréhension de la complexité de la ville et de ses histoires.

Les éléments de compréhension du phénomène souvent appelé de façon réductive « la chute du mur » peinent à émerger de l’exposition. Le cabinet des curiosités (bric-à-brac d’objets -parfois- non identifiables) ou la vitrine de produits dérivés aux couleurs de la RDA présentent, sous couvert d’ironie, une accumulation d’objets mis en boîte. Ainsi muséifiés, ces éléments n’entrent pas en interaction avec le public.

Un entretien en noir et blanc de L. Wolf, enregistré pourtant en 2009 par la BDIC et projeté sur un téléviseur des années 90 « comme avant », retiendra particulièrement l’attention du spectateur avisé. L’absence des questions au témoin surprend. Quand on connaît le minutieux travail fourni par la BDIC en matière de recollement de mémoires orales, on a peine à croire qu’une telle mise en scène puisse être présentée.

Les recoins de l’exposition suscitent la curiosité pour des oeuvres qui pourtant mériterait une place centrale. C’est peut-être aussi cela Berlin : les interstices.

Ce voyage décousu sur les traces d’une ville en quête de formes mérite grandement d’aller se plonger dans le catalogue[1] de l’exposition, véritable guide de lecture de l’événement.

À l’heure de la célébration du « reste » décontextualisé, on s’interroge sur véritable sens donné à l’effacement des traces.

[1] S. Combe, T. Dufrêne et R. Robin, Berlin, L’effacement des traces, Musée d’Histoire Contemporaine, BDIC, Paris et Fage Editions, Lyon, 2009.