di Jessica Matteo

Questo articolo fa parte della rubrica “Interviste sull’intervista” per la quale rimandiamo all’introduzione di Francesca Socrate qui.

Antefatto: Napoli, 4 luglio 2023

Incontro Sarah la prima volta a Napoli, una sera di luglio, un incontro del tutto casuale. Lei era in città per una breve vacanza con un’amica, N., che solo durante l’intervista scoprirò essere anche lei parte del collettivo artistico Dimes Collective; io ero a Napoli per lo stesso motivo, una visita alla città. M., un amico che lavora nel turismo e che mi ospitava nella città partenopea, aveva dato il benvenuto a Sarah e N. nel b&b per cui lavora, lui è stato l’inconsapevole tramite. Passiamo qualche ora tutti e quattro insieme, parlando un misto tra italiano e inglese e chiacchierando dei nostri interessi, dei luoghi che abitiamo, dei nostri progetti. A un certo punto della serata, Sarah racconta della residenza artistica a cui ha partecipato in Argentina e vengo subito colpita dall’espressione che usa, oral history: le chiedo di più, ho sete di sapere, non mi aspettavo di poter parlare di storia orale, non quella sera a Napoli. Mi racconta di alcuni progetti che ha realizzato, mi mostra qualche foto delle sue opere; io le racconto delle mie interviste a Roma – coincidenza: la città in cui lei oggi vive – e le appunto sul quaderno la sigla di Aiso, il titolo del libro di Valeria Luiselli Archivio dei bambini perduti e il mio numero di telefono. Ormai è notte fonda, prima di salutarci le scrivo un whatsapp: Jessica Napoli.

Due giorni dopo, nel viaggio di ritorno verso Benevento, le mando un nuovo messaggio: mi piacerebbe intervistarla per la rubrica del sito di Aiso “Interviste sull’intervista”, per discutere insieme su come lei, un’artista, lavora con la storia orale, con le interviste, con la memoria. Sarah è entusiasta della proposta e, nonostante la distanza geografica e l’estate di mezzo, riusciamo a combinare un altro incontro.

L’intervista: Roma, 7 agosto 2023

Il nostro secondo incontro, stavolta programmato, avviene a Roma in zona Trastevere, dove Sarah, per i mesi estivi, condivide insieme ad altre artiste e altri artisti uno studio nel quartiere. Arrivo a Roma in tarda mattinata e ho qualche ora per l’intervista prima di rientrare a casa. Ci eravamo accordate per pranzare insieme nel suo studio e poi, sempre lì, pensavamo di registrare l’intervista. Ci eravamo viste una sola volta e casualmente, di notte e accompagnate dall’alcol, entrambe ospiti in una città che non è la nostra: rivederci è stato, allo stesso tempo, naturale – ci siamo abbracciate – e formale – eravamo lì per registrare un’intervista.

Sarah mi accoglie con un pranzo fresco, preparato da lei, comprensivo di un piatto tipico canadese. Il momento conviviale ci aiuta a sciogliere il ghiaccio e già lì iniziano a emergere le storie: le storie della sua famiglia, quelle che ha raccolto durante le residenze artistiche e quelle che oggi vorrebbe restituire. Durante il pranzo, Sarah mi mostra due pacchi di foto degli anni Cinquanta dei membri della sua famiglia, ricordo in particolare le donne e, ancora meglio, una sua zia morta giovane per mano di un uomo. Parliamo a lungo della situazione dei nativi canadesi, soprattutto della condizione delle donne indigene vittime di violenza, e su cui Sarah lavora attraverso la messa in atto di performance insieme a Dimes Collective.

Le donne e il trauma saranno alcuni dei fili conduttori dell’intervista.

Usciamo a prendere un caffè e, quando rientriamo, ci spostiamo in quella parte dell’atelier in cui lei compone le sue opere. Qui registriamo l’intervista, il cui inizio è la prosecuzione della discussione avviata durante il pranzo, ovvero la situazione degli indigeni canadesi e le performance del collettivo di artiste volte a sensibilizzare il pubblico sulla condizione di questa porzione di popolazione. Pian piano, nel corso del nostro dialogo, ci allontaniamo dal Canada per esplorare altri luoghi e ascoltare altre voci.

Autunno: la call e la trascrizione

Subito dopo aver registrato l’intervista, ci salutiamo con affetto: il nostro scambio è stato molto intenso. Nei mesi successivi ci sentiamo perché con Aiso abbiamo deciso di far circolare nei nostri canali la sua call for stories, sperando che Sarah trovi a Roma delle persone disponibili a condividere le proprie storie, su cui lei poi creerà delle opere d’arte. Ci sentiamo anche per la trascrizione dell’intervista, in particolare per quella delle parti inglesi: ci sono stati, infatti, dei momenti in cui Sarah ha parlato in inglese, essendo la sua lingua e quella in cui si sentiva di poter esprimere meglio alcuni passaggi.

Riguardo alla trascrizione dell’intervista, innanzitutto segnalo che questa è monca della prima parte: ho deciso di tagliare il racconto delle performance sugli indigeni canadesi realizzate dal Dimes Collective sia perché un proseguimento della conversazione “privata” del pranzo, sia perché parte di un progetto collettivo e in qualche modo diverso da quelli più propriamente di storia orale che Sarah ha realizzato singolarmente. Inoltre, per restituire la dimensione del dialogo, ho scelto di lasciare così come sono state dette quelle espressioni e quelle parole grammaticalmente scorrette in italiano. La trascrizione dei pezzi in inglese, sotto mia richiesta, è l’intervistata stessa ad averla fatta. Infine, le foto che corredano il testo sono le opere d’arte realizzate da Sarah a partire dalle interviste che ha raccolto.

Intervistata e intervistatrice: chi siamo

Sarah Zakaib (Montreal, 1984) è un’artista canadese di origini italiane (Cassino) da parte di madre, e libanesi da parte di padre. La sua storia famigliare, in particolare l’appartenenza a comunità diverse, indirizza la sua ricerca artistica verso i temi dell’identità e del tempo, sui quali lavora sia attraverso le storie della sua famiglia e di altre persone, sia con le foto di famiglia degli anni Cinquanta, dando vita a opere di varia natura (performance di arti visive, progetti sonori, disegni, pittura astratta, e altro ancora). Il suo interesse per l’identità e per le storie emerge anche nei lavori collettivi che porta avanti con Dimes Collective, un gruppo di quattro artiste canadesi che indaga e realizza performance sulle comunità indigene del Canada. Sarah si specializza in scultura tessile all’università Concordia di Montreal. Nel 2016 inizia a vivere tra Montreal e Roma, dove si stabilirà nel 2020 e in cui tuttora risiede. In questi anni tra Canada e Italia, partecipa anche a diverse residenze artistiche all’estero. In Argentina (La Plata) e in Grecia (Atene), attraverso le call for stories, raccoglie una serie di interviste a donne del posto su cui poi realizza delle opere d’arte e performance. Attualmente, oltre a portare avanti le performance con il collettivo di artiste canadesi, ha avviato una call for stories in Italia (Roma), ovvero quella condivisa da Aiso, e sta realizzando delle copie di un anello di sua nonna, ognuna delle quali verrà data insieme a una sua storia personale a chi a Montreal risponderà alla call.

Jessica Matteo (Napoli, 1988): sono una storica di formazione e per passione, archivista e insegnante, socia Aiso da diversi anni. Ho vissuto a lungo a Roma ed è su questa città che ho incentrato le mie ricerche relative all’antifascismo militante. Nel 2020 sono tornata a vivere a Benevento, di cui sono originaria, e recentemente ho ripreso un progetto di raccolta di interviste sugli anni Settanta napoletani.

***

[La registrazione dell’intervista inizia con Sarah che mi mostra alcune delle sue opere, di cui avevamo parlato durante il pranzo; segue la descrizione di due performance dedicate alla causa degli indigeni canadesi fatte insieme al collettivo artistico Dimes Collective di cui Sarah fa parte. La trascrizione dell’intervista inizia invece da min. 00:18:50]

[…]

JESSICA: In realtà la prima cosa che ti volevo chiedere era… il tuo percorso, cioè il tuo percorso da artista e come, quando e perché hai incrociato la storia orale, perché tu poi scri[vi], cioè quello che ho letto, tu parli specificatamente di storia orale, anche quando ci siamo incontrate oral history, e questa è una roba che non è comune…

SARAH: No…

JESSICA: E quindi mi sono chiesta come l’hai incrociata nel tuo percorso artistico, perché poi è…

SARAH: In realtà mi sa che viene, è da poco che dico che lavoro con la storia orale, anche perché c’ho messo un po’ di tempo, lo sapevo che lo toccavo, però di lavorare direttamente con la storia orale mi sa che era un’altra cosa. La radice di questo processo, infatti, si trova nella mia infanzia, perché veramente sentivo tutte queste storie e poi non c’avevo una relazione con la storia del posto dove stavo: a parte che poi siamo venuti qua a un certo punto, però sono cresciuta in due comunità abbastanza, non direi chiusa perché chiusa è comunque, ha un…

JESSICA: Un’accezione negativa.

SARAH: Sì. Però abbastanza isolate, diciamo. Quindi sono cresciuta nel quartiere italiano di Montreal, che all’epoca era quasi tutti italiani lì.

JESSICA: Ok.

SARAH: E poi il fine settimana andavamo dalla famiglia di papà, che erano al quartiere arabo. E quindi c’ho messo un po’ di tempo per capire che cos’era la cultura canadese, la cultura quebecchese, anche la cultura italiana contemporanea, perché questo oggi è diverso, perché il primo rapporto che ho avuto con l’Italia è con una cultura degli anni Cinquanta [Sarah e Jessica ridono].

JESSICA: Tutto lì.

SARAH: E quindi queste storie… sono… le storie fanno chi siamo… cioè la… che…

JESSICA: Fanno la tua identità: cercare di capire, di scoprire chi sei, che origine hai… attraverso diciamo…

SARAH: Attraverso le storie…

JESSICA: Le storie della tua famiglia, quindi come ci sei arrivata, cioè non tu, loro come ci sono arrivati, che vita hanno fatto e chi sei tu in questo processo, no?

SARAH: Quindi una… it’s like I guess a sort of – half of an identity crisis- because I don’t believe I had a real identity crisis, It was half of an identity crisis where I was like well- where am I from? And also had some, when I was in my early 20s I had some trouble with social protocols because I didn’t understand certain things and I was like is this cultural or is this me? And then I realized that I’m operating, I’m jumping in between 4 different cultures constantly and so I always had this fascination with the past, with memory, with identity as far as it’s never- it’s not fixed in time, it’s not a static image. It’s something that changes. But we have this idea of identity most of the time that it’s like an object: look; this is what I am. Look at the dimensions, here we have it. It measures 2 centimeters by 2 centimeters by two and a half. I can do certain things with this object, right? Or not. But identity changes with how old you are, in terms of what you do, where you are, where you’re from. And so, I’ve always had this, this fascination with identity because I – my identity was never fixed. I was always passing in-between things. You know, and for certain people I’m a Quebecker, but for other people I’m Canadian. Then for other people I’m Lebanese. For other people I’m Italian. And then for other people I’m not Italian. And so, always bouncing around. So, my fascination with stories and oral history comes from that point of instability, and of not knowing, not having clear, confines within which to understand who I was. And where I was coming from. Does that make sense?

JESSICA: Sì sì, ha senso ha senso.

SARAH: And so later on I started working with memory and the passage of time but in a very loose manne. For example, here I’m going to show you the embossings. Did you see the embossings?

[Sarah prende e mostra un’opera]

JESSICA: No. Non voglio rovinarle perciò le metto qui.

SARAH: Le puoi rovinare.

JESSICA: So che hanno passato… questo devo andare sul muro?

SARAH: So, the embossings, see they look much better in person than in photo. What I did is over the course of 10 months between 2009 and 2010, I collected all of the papers from my everyday life. So: bills, messages, personal messages, doctor’s prescriptions, even packaging, this is a salt pack over here. This is a ferramenta; this is a salt pack. And then I transformed them into these dry embossings on paper. It’s a documentation of the passage of time, essentially. […] This one is outside of the series though. Do you read French?

JESSICA: No, per niente.

SARAH: Sono a mio agio con l’intemperenza delle cose and it’s an open enveloppe. It’s a wish. And so I started doing things like this where, when my grandfather died my mother came to my house two weeks later with

JESSICA: Grandfather, padre, di tuo padre sempre?

SARAH: My father’s father. And so she came over with these seven glass and so I said, well, you clearly did not buy seven glasses. So, what are these seven glasses?

JESSICA: Sette bicchieri…

SARAH: Sette calici, sì, calici di vino, sette bicchieri…

JESSICA: Sette bicchieri, sette vetri di…

SARAH: Ma il numero sette è perché c’erano sette, non è che c’ha…

JESSICA: Ah non c’è un significato…

SARAH: No no. Solo perché c’erano sette.

JESSICA: Ok.

SARAH: Io ho guardato mamma e ho fatto: «Perché mi porti sette bicchieri? È chiaro che non hai comprato sette bicchieri, perché questi bicchieri?», lei mi fa: «Ma erano di tuo nonno, non sappiamo cosa farne, non li vogliamo buttare». Quindi ho preso questi bicchieri…

JESSICA: Che non erano, erano intonsi, erano interi, erano…

SARAH: Sì erano interi. Dopo un paio di mesi li ho messi nell’armadio della cucina e mi sono messa a documentare la sparizione dei bicchieri: ogni volta che un bicchiere si rompeva notavo la data, l’ora, le circostanze e guardavo i resti dei bicchieri. Ed è po’ una, è una domanda per me di: la memoria di qualcuno è sempre legata a un oggetto oppure no? È legato a, a che cosa è legato? Che cosa fa che mio nonno esisteva e mò non esiste più? Ma può esistere attraverso questi bicchieri? E che cosa succede quando non ci sono più questi bicchieri? E quanto tempo ci metterà per…

JESSICA: Per sparire.

SARAH: Per sparire, ma anche, non soltanto… i bicchieri, però la sua memoria, cioè l’essenza di chi era. Ed è un po’ quella la mia domanda di fondo. Quindi ho documentato la sparizione, la rottura dei bicchieri.

SARAH: Quindi lavoravo con elementi della mia vita, col passaggio del tempo, che mi hanno portato poi a lavorare con le storie. Perché a un certo punto ho fatto: «Ma devo fare con le storie che ho sentito da quando ero piccola col genocidio assiriano»: [Sarah si riferisce a una storia raccontatela dal nonno sul genocidio assiro, a cui mi aveva già accennato a registratore spento] quando c’era la donna che va nel bosco e poi ci sono tre uomini che provano a ucciderla e lei, lei fugge e torna al villaggio. È abbastanza, è abbastanza fantastica, perché… non sappiamo se tutti gli elementi sono veri.

JESSICA: Certo, però questo penso sia anche, no?, cioè che è la memoria, è la trasmissione…

SARAH: So, I’m going to switch to English for now because it’s a bit easier to explain the story. So there’s a woman who went down, this is when they were in Lebanon…

JESSICA: Io casomai mi perdo dei passaggi però lo capisco, cioè non è, il senso lo capisco tutto.

SARAH: Io per chiarezza…

JESSICA: No no, lo so. Però va bene, va bene.

SARAH: Cioè un conto è parlare in italiano un po’ così, un altro conto è spiegare, non lo so, concetti un po’ più sul…

JESSICA: Sì sì sì, è nel tuo, nella tua lingua, quindi, cioè quella in cui ti senti più a tuo agio, ecco.

SARAH: Sì grazie.

JESSICA: No no…

SARAH: There’s a woman who went down to the forest to pick some fruit. And when she went down, so she’s picking the fruit and there are these three men that come out and they tried to kill her. And in the 1910s, not only Muslims but also Christians used to wear the veil. They also used to wear this head covering. So she’s running away from these three men and they’re trying to pull her back. So her thing is torn, her veil isn’t there anymore. She runs back to the village and she says «Three men have tried to kill me». All of the men in the village went down to try to find these three. They went with whatever they had; they were farmers, not soldiers. So they bring bats and forks, the big fork, shovels, or their two hands, you know. Whatever they had. And they managed to find these three men. Why did they have to find them? It’s because of the genocide, and they knew that if they found the village they were going to come back. With maybe more men; they would burn it down or kill them. So, they had to go find these three men. Two of them ran away. The last one though, was absolutely crazy, and it changes depending on who you speak to but it took either six or ten men to hold him down. So they’re holding him down and that’s when my great-great-grandfather realized that he had a piece of bread in his pocket- pita. He takes it out of his pocket and he force-feeds it to the man; he forced him to eat it. After that, he couldn’t do anything. He got up, calmly, and he walked away. Because the convention was that if you gave somebody the fruit of your labour, if you broke bread with somebody, they could no longer do any harm to you. This was apparently all over the middle east. This man that was crazy with hate, who wanted to kill the entire village, wanted to kill this woman, after having eaten the bread, couldn’t do anything anymore. So he got up and he left. And that was the end of that conflict.

JESSICA: Wow!

SARAH: Wow, eh?

JESSICA: Ma… a te come sono arrivate queste, cioè chi…

SARAH: Mio nonno mi raccontava queste…

JESSICA: Tuo nonno…

SARAH: Da quando ero piccola sentivo che poi la storia era cambiata: da sei uomini erano dieci, poi erano otto, poi erano di nuovo sei. Poi era, c’erano due pezzi di pane, a volte ce n’era uno…

JESSICA: Sì sì, è cambiata nel corso del tempo la versione. Ed era sempre lui a raccontarti questa, questa storia?

SARAH: Sì sì, non so quante volte l’ho sentita quella storia quand’ero piccola.

JESSICA: E gli altri della famiglia anche la raccontavano, tipo le sorelle? O…

SARAH: Sì però un po’ diversamente, ma non come lo faceva nonno, perché nonno raccontava dall’inizio alla fine. Loro dicevano: «Sì sì era il pane» o proprio questi indizi, per dire conosciamo la storia, «No no, ma è successo pure, ti ricordi la storia del pane? Sì, allora…».

JESSICA: Ok, lui era più dettagliato, aveva la sua versione. […]

[Nel 2019 Sarah, come spiegherà diffusamente più avanti, ha fatto delle call per raccogliere delle interviste e realizzare opere d’arte e performance che rappresentassero le storie che le sono state raccontate.

Attualmente Sarah sta portando avanti un nuovo progetto artistico – in questa intervista chiamato il progetto degli anelli – che prevede innanzitutto la produzione di duplicati, realizzati da lei, di un anello di sua nonna e poi, attraverso una call che farà a Montreal, la donazione della copia dell’anello insieme a una storia della sua famiglia]

JESSICA: Tu in Italia anche hai fatto un progetto di raccolta di storie?

SARAH: Sto nel, lo sto facendo adesso.

JESSICA: E questo tipo di call l’hai fatta anche altrove?

SARAH: Sì, l’ho fatto in Argentina, l’ho fatto ad Atene quindi in Grecia, e ora. Infatti, con questo progetto degli anelli lo farò di nuovo, però diversamente: nel senso che sono sono io che do le storie insieme all’anello, invece di raccogliere le storie. Quindi sono sempre…

JESSICA: In che senso sei tu che dai le storie? Aspetta…

SARAH: Degli anelli… che ho fatto. Farò queste settanta copie dell’anello di nonna e poi le darò a queste persone, come se fossimo delle eredità, insieme a una storia personale. Quindi sono performance piccole, private, o interazioni, dipende dalla persona che c’ho di fronte sempre, quindi mi do questa sfida di adattarmi sempre a chi c’ho…

JESSICA: Storie della tua famiglia?

SARAH: Della mia famiglia, storie mie, anche storie, magari storie che trovo…

JESSICA: Ok, e le doni all’altro, sei tu che le doni all’altro. In un conte[sto], in che modo, in che modalità?

SARAH: Dipende dalla persona. Saranno mi sa in maggioranza performance, interazioni di persona.

JESSICA: Sì, come me e te in questo momento, ma in un, in quale contesto?

SARAH: In quale contesto? Tipo dove?

JESSICA: Contesto, cioè tipo nella casa della persona, sceglie l’altra persona…

SARAH: Sì, sceglie l’altra persona dove ci vogliamo vedere, o magari, se la persona non può uscire o non vuole vedere, allora a quel punto faccio o una corrispondenza con la posta, o in linea, o registrazioni – infatti devo pure registrare le storie così posso anche mandarle alle persone. Lascerò anche delle storie insieme a degli anelli in città, in posti strategici.

JESSICA: Così che tutti possano, cioè tutti…

SARAH: Può capitare sulla storia.

JESSICA: Può capitare. E questo dove lo fai?

SARAH: A Montreal.

JESSICA: A Montreal.

SARAH: Insieme a, con la galleria d’arte che si chiama Dare-Dare [Sarah fa lo spelling]. Loro lavorano, lo spazio della galleria è fuori sostanzialmente, quindi lavorano lo spazio pubblico, principalmente in astrazione o performance in sito, quindi sostanzialmente è quello che faccio.

JESSICA: E quando lo farai? Appena finirai le settanta copie dell’anello.

SARAH: No, per loro gli ho detto che facevo magari quindici, perché settanta sono davvero tante, sono davvero davvero davvero tante performance da fare, quindi ho detto: «Dai ve ne faccio 15».

JESSICA: Iniziamo con quindici.

SARAH: Iniziamo così e poi vediamo se ci sono veramente più persone che vogliono in regalo l’anello, se ci possiamo allargare. Però dipende perché c’abbiamo due mesi per fare questo, come dire, questo progetto, che poi dovrò anche creare un rapporto con queste persone, capire chi c’ho di fronte e come facciamo questa cosa, e qui c’è, ci vuole un po’ di tempo per lo sviluppo del progetto, non non arrivo che faccio 10 performance tipo un po’ così: «Ah ciao, non ci sono più anelli e va beh andiamo a casa!», no!

JESSICA: Va beh perché c’è un rapporto con una persona, quindi diventa un attimo più complesso.

SARAH: Sì, diventa molto più complesso, ma è anche il punto del progetto di, cioè la domanda è: ma che cos’è heritage, un’eredità, che cos’è l’identità. Se io condivido le mie storie con te, sì, ma ti ho incluso nella mia comunità, adesso fai parte di questo oppure no? Che cosa fa una comunità? Sono le storie, sono gli oggetti, che rapporto c’ha questa storia con questo oggetto? Se sparisce l’oggetto, sparisce la storia? Un po’ questo. Poi in un contesto come Canada in cui ci sono tante, parecchie comunità che vengono da, per tutto il mondo: la domanda di come creiamo la comunità, come manteniamo la comunità, è molto presente anche… cioè la…

JESSICA: Certo… se penso soltanto, appunto, alla tua di storia: cioè è come, come la fai la comunità in due comunità divise, in un territorio straniero tra virgolette, diventa… diciamo l’obiettivo è alto e stai cercando di raggiungerlo attraverso le storie…

SARAH: Ma anche di comunicare che cos’è la mia identità, che cos’è la mia realtà. Non lo so.

JESSICA: Se… se tu dovessi descrivermi proprio passo passo il lavoro che fai, perché poi no?, tutto questo, appunto, una tua performance, un tuo progetto, adesso questo che stai facendo adesso degli anelli, quindi sei tu che doni, doni all’altro – io parlo di dono perché in realtà è un dono, cioè il raccontare storie è un dono no?, e il riceverle è un dono, cioè anche per me, quello che tu stai facendo a me è un dono comunque, in questo scambio. Se tu mi dovessi descrivere proprio, che ne so, pure prima mi avevi accennato alla alle storie dall’Argentina, della dittatura e com’è stato complicato riceverle, ascoltarle, e…

SARAH: Rispondere.

JESSICA: E rispondere. E, infatti, volevo proprio capire il processo. Il tuo processo di lavoro è: io vado, insomma faccio la call, arrivano delle persone, raccolgo delle storie. Mi chiedo: quante storie, diciamo, più o meno hai raccolto, e in che modalità (avevi delle domande, non avevi domande, lasciavi l’altro libero di raccontare, boh, qualsiasi cosa, avevi una domanda di partenza per tutti uguale, per tutte le persone), e poi come questo si trasformava in oggetto. Perché poi tutto è diventato un oggetto, giusto?

SARAH: Sì sì. Un oggetto, un gesto, un, sì…

JESSICA: E volevo capire, appunto no?, come queste poi storie in che modo diventavano, a parte come le raccogli, cioè proprio l’intervista come la facevi, e…

SARAH: Ok, quindi…

JESSICA: E poi come queste storie diventano… oggetti artistici, oggetti, non solo oggetti materiali ma anche altro no? Mi ricordo anche che mi avevi parlato del lavoro con i suoni, anche quello parte dalle storie, quindi…

SARAH: Sì anche quello. Quindi ad esempio, ok: andiamo, diciamo, in Argentina, perché questo progetto [degli anelli] è leggermente diverso di quello di raccogliere storie, perché sto facendo l’opposto, io sto dando le storie.

JESSICA: L’ho capito, l’ho capito che è…

SARAH: Quindi in Argentina, andiamo là, perché ce ne sono tre che ho raccolto.

JESSICA: Lì, ne hai raccolte tre in Argentina?

SARAH: Sì, ad Atene solo una.

JESSICA: Ok. I posti in cui – scusa, lo so, sto facendo mille domande! –, però Argentina, Atene: ci sei arrivata perché avevi quell’obiettivo di andare proprio in Argentina, perché ti interessava l’Argentina, raccogliere le storie lì, oppure perché c’era una residenza, quindi eri lì per, oppure per altri motivi…

SARAH: C’era una residenza, c’era una residenza. Io ho mandato la mia candidatura in alcuni posti dove volevo magari andare, esplorare, vedere, e mi hanno accettato in Argentina, quindi sono andata in Argentina per due mesi. Eh sì, conoscevo comunque un po’ già l’Argentina, perché avevo lavorato – uno dei miei lavori diciamo alimentari –, ho lavorato in un ristorante argentino per tre anni e mezzo.

JESSICA: Ok.

SARAH: Quindi avevo già una conoscenza abbastanza bene della cultura, perché lavoravo con le persone dell’Argentina.

JESSICA: Dell’Argentina.

SARAH: Del cibo, eccetera, del ballo, della musica, quindi volevo comunque andare.

JESSICA: Ok.

SARAH: E però ho mandato comunque la mia candidatura e questo non sapendo se mi accettavano o no.

JESSICA: Certo.

SARAH: Mi hanno accettato, vado là. Insieme alla galleria abbiamo mandato questa call che c’è qui [Sarah si riferisce al testo della sua call for stories, di cui mi ha dato una copia in italiano].

JESSICA: Come questa, è uguale?

SARAH: Come questa, uguale, tradotto in spagnolo.

JESSICA: Certo.

SARAH: Che l’hanno tradotto loro; io parlo spagnolo, però non lo posso scrivere molto bene, quindi l’hanno fatto loro. Dopo di che hanno risposto tre persone, tre donne: Julieta, Cintia e Marcela. Quindi è arrivata Cintia. Come hai fatto, l’altra domanda che c’avevi, che avevi: come facevo?

JESSICA: Cosa facevi, cioè è arrivata Cintia e quindi…

SARAH: Quindi questi arrivano, queste persone arrivano, dedico un pomeriggio intero…

JESSICA: Certo.

SARAH: Cioè dopo pranzo intero, perché non so quanto ci vuole: ci vogliono trenta minuti, ci vogliono quattro ore, dove siamo? Quindi accolgo la persona: faccio tè, queste, c’è tè, biscotti, va beh un po’ queste cose di accoglienza. Dopo di che presentavo, mi presentavo e gli facevo vedere il mio lavoro, «Guarda che è questo che faccio», per dimostrare, infatti, chi sono – chi è, che cosa fa, che cosa faccio di specifico – e anche per dimostrare che sono una persona seria, che non sono qui per, non lo so, per fare cose strane, che sono un’artista, lavoro in arte ed ecco. Dopo di che spiegavo il processo, che il processo è: facciamo l’intervista, poi io vado a fare la mia ricerca accanto, che sia storica che sia su, ricerca cioè su altri media, su tecniche.

JESSICA: Ok.

SARAH: Prendo altre due settimane. Dopo di che torno con una proposta per la persona, perché prendere una storia e utilizzare la storia è un po’, cioè devi, per me devi sempre avere rispetto per la persona che te la dà perché le appartiene, fa parte di lei, fa parte di questa persona, quindi c’è un. Poi due delle storie che avevo raccolto erano comunque abbastanza toste, quindi dovevo rimanere molto nel rispetto della persona e delle cose, e delle cose vissute.

JESSICA: Ok.

SARAH: Ok. Quindi vado, faccio questa ricerca…

JESSICA: E loro sceglievano da sole di, cosa ti raccontavano, oppure tu avevi…

SARAH: No no, sceglievano.

JESSICA: O avevi una domanda? E…

SARAH: Sceglievano loro, io li lasciavo parlare: dopo avermi presentato, facevo: «Va bene, vogliamo…», che era passata mezz’ora, quarantacinque minuti…

JESSICA: Certo.

SARAH: Perché dobbiamo anche prendere il tempo di conoscerci: chi sei, di dove sei, ok, eccetera, parlare un attimo…

JESSICA: Instaurare un rapporto di fiducia.

SARAH: Esatto. Dopo di che io, cioè gli dicevo: «Prendiamo una pausa o andiamo direttamente? Ok, andiamo direttamente» e li lasciavo parlare. C’è una persona che non ha voluto che la registro e quindi ho preso degli appunti, le altre due ho registrato.

JESSICA: Ok, col video o con l’audio?

SARAH: Con l’audio, audio.

JESSICA: Ok.

SARAH: Comunque le ho detto che questo non faceva parte del progetto, era per me, per poter riascoltare l’informazione. E c’avevo delle domande già pronte, tipo: perché hai scelto questa storia, o potresti approfondire questa parte della storia, quali sono – io lavoravo il suono in Argentina – e quindi quali rumori ti fanno pensare, o ci sono rumori di riferimento per questa storia, o una canzone addirittura… E però le domande cambiavano pure a seconda di chi c’avevo di fronte e che tipo di storia mi davano… e così, abbastanza libera, lasciavo la persona parlare e lasciavo anche la conversazione prendere delle… delle strade o delle… cioè delle biforcazioni…

JESSICA: Sì.

SARAH: Sì, naturali.

JESSICA: Sì, dove andava.

SARAH: Sì, dove andava. Dopo di che, boh, ringraziavo la persona e poi la sera stessa magari lo riascoltavo una volta, poi facevo: «Ok va bene, chiudiamo qua», perché ho bisogno anche io di un po’ di tempo per assorbire quello che ho sentito. A partire dal giorno dopo, mi metto a fare la ricerca che può essere ricerca storica. Cioè nel caso di di Cintia, che mi ha raccontato sette storie della sua infanzia sotto la dittatura argentina, lì mi sono dovuta informare comunque sui particolari di questa dittatura: come mai è accaduto, chi era coinvolto, perché, quanto tempo è durato, di che cosa stiamo parlando, perché ha smesso la dittatura. Quindi tutta questa ricerca storica per capire il contesto, poi per capire il contesto attuale in Argentina, il rapporto con quello.

JESSICA: Ok.

SARAH: Ok. Dopo, sì…

JESSICA: Hai fatto una ricerca di storia orale con tutti… i crismi.

SARAH: Sì. Dopo di che sceglievo alcuni, alcuni punti importanti della storia, delle storie, quindi facevo la composizione della risposta. Per esempio, per Cintia, che mi ha raccontato queste sette storie della della sua infanzia sotto la dittatura, non mi sentivo in grado di poter parlare perché trovavo che era irrispettoso verso quelli che non sono in grado di parlare, perché ci sono delle persone, cioè la dittatura è caduta nell’82, lì ci sono persone ancora vive che non riescono a parlare. Lo slogan del governo durante gli anni della dittatura era “Silencio es salud”, silenzio è salute [salvezza].

JESSICA: È salute.

SARAH: È la salute. Quindi ci sono delle persone che ancora c’hanno dentro di loro queste storie e non riescono a parlare: alcuni sono traumatizzati, altri scelgono di non parlare, questo non saprei dire, ognuno c’ha i suoi motivi. Però comunque io, non essendo dell’Argentina, non trovavo molto rispettoso parlare a posto di qualcuno che l’abbia visto e vissuto questa dittatura. Io ho… quello è “El romero es por la memoria”.

JESSICA: Ok.

SARAH: Non so se ti ricordi, era il rosmarino che avevo piantato un po’ dappertutto.

JESSICA: Sì.

SARAH: Sì, era il rosmarino. Perché pensavo: ok, come faccio per comunicare senza parlare in prima persona, per fare parlare di altri? E ho, per fare parlare questo fatto delle storie che esistono: quindi “El romero es por la memoria”. Ho trovato che il rosmarino è simbolo della memoria da almeno duemila anni – poi non sono andata oltre, ho fatto: «Va beh, le basi sono solide, ci siamo» –, è una pianta medicinale che lavora sui centri della memoria del cervello sul lobo frontale, è una spezia e cresce selvaggiamente in Argentina. Quindi, insieme a Cintia, abbiamo piantato una pianta di rosmarino a ogni posto in cui lei c’aveva un ricordo; dopo di che, in galleria, ho fatto ingrandire una mappa, ho fatto una sigillo a mano, ho fatto una stamp…

JESSICA: Un timbro.

SARAH: Ho fatto un timbro in ogni posto dove c’era una pianta. Accanto alla mappa ho fatto una specie di vaso che era alto più o meno così, che cos’è un metro?

JESSICA: Sì, poco più.

SARAH: Sì, un metro poco più, ma un’altezza un po’ strana che non è necessariamente molto utile, perché è un oggetto simbolico, non era. Poi l’ho dipinto con questo vernice che era molto molto molto scuro, per fare come se fosse il colore della terra.

JESSICA: Ok.

SARAH: C’era un buco al centro con un ciuffo di rosmarino che usciva. “El romero es por la memoria”.

JESSICA: E lei ha piantato insieme a te?

SARAH: Sì. Alcuni posti sì, non tutti i posti. Sì, poi abbiamo fatto tre posti insieme, dopo di che gli altri li ho fatti io.

JESSICA: E questo farlo insieme come, che effetto ha avuto?

SARAH: Ma ci è piaciuto tantissimo, anche quando ho presentato il… il progetto a lei e ai direttori della galleria, ci siamo messi a piangere, perché mi hanno detto: «Bellissimo, bellissimo! E poi fai, comunichi quello che è l’essenza di queste storie ma senza parlarne». Anche perché io non volevo ritraumatizzare delle persone, perché c’è anche quella, la domanda in quanto artista: che sto per fare qui, sto lì per scavare ancora nella ferita? Non penso. Quindi non volevo raccontare le storie direttamente, non volevo parlare al posto di qualcun altro, quindi quello è stato veramente una bella sfida per trovare una soluzione, sì. Cintia comunque lavora per, lavora con la, quelli che fanno “El dia della memoria”.

JESSICA: Ok.

SARAH: Il giorno della memoria.

JESSICA: Il giorno della memoria.

SARAH: Lavora anche facendo sensibilizzazione con i bambini e voleva riprendere il progetto per piantare rosmarino coi bambini.

JESSICA: E quindi è stato, è stata la scelta migliore.

SARAH: Sì.

JESSICA: E con queste persone hai continuato ad avere un rapporto oppure…

SARAH: Sì, ogni tanto ci scriviamo come stai?

JESSICA: E invece le altre due storie?

SARAH: Le altre due storie, quindi c’è Julieta. Julieta mi ha raccontato che non ha mai conosciuto le sue nonne, perché le nonne hanno abbandonato le loro famiglie quando i genitori suoi erano piccoli, però non piccoli piccoli, cioè piccoli abbastanza per non capire perché la mamma è scomparsa, però abbastanza grandi per ricordarsi della madre. E quindi veramente una un trauma immenso per questi, per i genitori suoi, al punto che lei mi diceva: «Guarda, i miei genitori non l’hanno fatto apposta, però mi hanno trasmesso comunque questo senso, un senso di colpa che c’avevano loro: la madre è scomparsa per colpa mia». Mano a mano che cresceva, però Julieta ha capito che non era esattamente questo, che anche che la vita di una donna all’epoca non era molto carina, neanche: ti sposavi, facevi bambini, basta ciao, non lavoravi, se lavoravi guadagnavi metà di un uomo, quindi neanche potevi necessariamente campare su di quello. E l’unico modo di uscirne di questa realtà è di scomparire, va ciao, se ti trovavi con un uomo violento non c’era molto da fare. Quindi lì ha fatto, ha visto che c’era un po’ un desiderio da parte delle sue nonne, di un desiderio di emanciparsi, un desiderio di essere libere, e lì ha cambiato un po’ il suo rapporto alle nonne scomparse sempre. Io le ho fatto comunque una domanda abbastanza assurda: «Ma che rumori ti fanno pensare alle nonne scomparse?».

JESSICA: Perché cercavi i suoni.

SARAH: E lì siamo caduti un po’ nei rumori tipici: cucina, domesticità, la nonna che cucina, queste cose. Dopo di che le ho fatto: «C’è una canzone?» e lì è uscito fuori con “O Fortuna” della Carmina Burana. Ok, quindi chiudiamola, più o meno.

JESSICA: Ok.

SARAH: Sono andata a fare la mia ricerca. Ho trovato, infatti, che la Carmina Burana erano, Carmina Burana è una serie di diciotto canzoni del XIII secolo, quindi del Duecento, e sono stato i galiardi [goliardi] ad averli scritti. I galiardi erano tipo bardi, tipo, erano questi uomini istruiti e quindi facevano, erano istruiti a… in istituzioni della Chiesa, perché l’unico… l’unica possibilità era quella all’epoca, però questi uomini non facevano parte della gerarchia interna della Chiesa, quindi non facevano, non erano preti, non erano frati, niente, cioè erano uomini istruiti della media-alta classe, diciamo, dell’epoca. Ed erano nomadi [Sarah ride], erano vagabondi, percorrevano l’Europa facendo la composizione di queste canzoni satiriche sulle donne, sul sesso, sulla Chiesa, che però il lato satirico molto sottile perché non si poteva criticare la Chiesa apertamente all’epoca, quindi se non sai che c’è non lo vedi, che è molto molto molto sottile. Queste canzoni sono scomparse, sono state ritrovate nel Novece[nto], nell’Ottocento, fine Nove, fine Ottocento, sono state tradotte verso l’inglese. Poi negli anni Trenta, 1930, c’è Carl Orff che è compositore tedesco e che fa la composizione di dodici di queste diciotto canzoni, quindi fa la composizione della musica classica, è quello che utilizziamo ancora oggi.

JESSICA: Ok.

SARAH: Che questa canzone appare per la prima volta, se mi ricordo bene, nel 1938 davanti al Terzo Reich, “O Fortuna”. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la canzone viene ripresa ancora un’altra volta di Hollywood, da tutta la macchina di Hollywood, la macchina americana, i film, il cinema, e fa apparizione anche in pubblicità di, per rasoi per uomini, per la pizza Dominos, che è una specie di fast food pizza.

JESSICA: Sì sì.

SARAH: In un film “The last of the Mohicans”, “Braveheart”, e quindi cioè la canzone veramente ha percorso…

JESSICA: Pezzi di storia!

SARAH: Tutto, sì. E quindi guardando questo ho fatto: «Ma mi sa che anch’io me lo prendo, me la prendo». Ho dovuto trovare una musicista, un musicista ho trovato, non una musicista, e abbiamo lavorato insieme al musicista compositrice utilizzando soltanto unicamente registrazioni di rumori ambientali dell’Argentina. Abbiamo rifatto…

JESSICA: Che avevi preso tu?

SARAH: Sì. Quindi stiamo parlando di uccelli, uccellini, l’acqua che scorre, le macchine fuori, ho camminato con loro al “Dia della memoria” e al “Dia de las mujeres”, quindi il giorno delle donne.

JESSICA: Sì sì.

SARAH: Che poi mi sa che è cambiato adesso, però all’epoca non avevano diritto all’aborto, è abbastanza, era abbastanza particolare, per dire…

JESSICA: Perché quando sei andata era il duemila…

SARAH: ‘19.

JESSICA: ‘19.

SARAH: Invece mi sa che l’hanno avuto l’anno scorso.

JESSICA: Sì sì, è recentissimo. Forse 2021, 2021-’22.

SARAH: È veramente particolare. Anche c’è le donne che fanno le poliziotte rifiutano di lavorare quel giorno e rifiutano che ci stia una presenza di poliziotti, perché loro dicono io voglio partecipare quanto a donna e non quanto a poliziotta.

JESSICA: Poliziotta.

SARAH: È abbastanza particolare. Poi stavo là e c’erano anche i droni che guardavano.

JESSICA: Controllavano.

SARAH: Sì. A un certo punto nella canzone, non so se se hai notato, però c’è la donna che dice, che racconta, dice tutti i nomi delle donne scomparse. E poi fa, non, grida: “Non las olvidamos”, non le dimentichiamo, non bisogna dimenticarli, cioè. E quindi questo pure ho incluso. Perché una volta che abbiamo fatto la composizione di base, perché i rumori vengono un po’ strani: cioè se io ho questo questo rumore, diciamo così [Sarah sbatte un pugno sul tavolo], ok così sai che cos’è più o meno, sei in grado di riconoscerlo, è chiaro, è un rumore abbastanza chiaro, sappiamo di che cosa si tratta.

JESSICA: Ok.

SARAH: Se io prendo questo e cambio il tono, cambio la… il noto, ecco.

JESSICA: Sì sì sì.

SARAH: Esce fuori una cosa abbastanza strana…

JESSICA: Che non viene subito riconosciuta.

SARAH: Esatto, quindi gli uccelli diventano [Sarah fa un verso stridulo], questo rumore magari fa bum bum o bip bip invece di [Sarah sbatte un pugno sul tavolo], cioè. E quindi ho dovuto tornare per mettere un po’ di contesto al pezzo e quindi ho aggiunto questo pezzo dove parla la donna il giorno delle donne e anche un pezzettino di una performance della Carmina Burana, che l’ho trovato su Youtube.

JESSICA: Ok.

SARAH: Sì, e quello è stato presentato in una piccolissima sala con quattro parlanti, una sedia e una luce dietro.

JESSICA: E quindi chi arrivava si sedeva…

SARAH: Si sedeva e c’era questo pezzo che faceva, quasi tre minuti…

JESSICA: Ok, sì… tre minuti in cui, tre minuti di, messi insieme Carmine Burana, contesto, suoni ambientali, più suoni delle manifestazioni?

SARAH: Però non tutto insieme, cioè comunque è una composizione, quindi a certi punti ci sono, c’è, cioè la composizione di base l’abbiamo fatta utilizzando i rumori ambientali e poi ho puntualmente aggiunto delle…

JESSICA: Dei pezzi.

SARAH: Dei pezzi, sì, sopra, quindi non è un tutto insieme.

JESSICA: E nella, non è un tutto insieme, in questi tre minuti però c’è tutto questo.

SARAH: Sì.

JESSICA: Ok, tu ti sedevi lì e ascoltavi, in pratica.

SARAH: Sì sì, e ascoltavi. Quello è per le per le nonne di Julieta.

JESSICA: E Julieta ha ascoltato? E com’è stato?

SARAH: Le è piaciuto. Non ha potuta venire la sera dell’apertura, però le è piaciuto, me l’ha detto al telefono, le è piaciuto molto.

JESSICA: Eh perché è un, cioè ti chiedo questa cosa, che cosa ha provato?, cioè insomma qual è la reazione, perché poi quando uno racconta le proprie storie e l’altro lavora su queste storie, che sia un’interpre[tazione], cioè le tue sono comunque interpretazioni di storie in qualche modo, no?, alle quali, appunto, affianchi un un messaggio, un obiettivo, “sono per le donne di Julieta”, insomma è tutto un processo importante, non è, cioè non sono, non finisce nel momento in cui hai raccolto la storia ed è finita lì, no? C’è tutto un voler restituire, perché uno ti fa un dono e tu sei grato e quindi in che modo interpreto quel dono, con tutte le accortezze del caso. Però, appunto, le reazioni poi possono essere sempre molto diverse, no?

SARAH: Sì.

JESSICA: Da persona a persona. E se io poi penso alle persone che ho intervistato, alcune sono sparite, cioè nel senso non mi hanno dato risposta, o altre invece si sono ritrovate in quello che io gli avevo restituito, altri non si sono ritrovati ma hanno apprezzato ugualmente, altre persone sono venute meno, cioè sono insomma, sono morte nel corso del tempo. Insomma è tutto un…

SARAH: La terza, Marcela, alla fine non mi ha risposto, lei non ha visto alla fine…

JESSICA: È la signora che di cui hai preso solo appunti?

SARAH: È di lei che ho preso solo appunti? Sì, è di lei, mi sa che era di lei.

JESSICA: Ok.

SARAH: Perché Julieta l’ho registrato e Cintia sì, perché erano sette storie, quindi l’intervista era lunghissima, quasi quattro ore!

JESSICA: E invece Marcela?

SARAH: Marcela era stata velocissima. Sono andata a casa sua, che lei è un po’ in periferia della città di La Plata, che è la capitale della provincia di Buenos Aires, a un’ora di Buones Aires più o meno la città.

JESSICA: Sì.

SARAH: Ok. Lei mi ha raccontato che, dopo che è caduta la dittatura, lei aveva sedici anni, però abitava in campagna… non era molta, sì, tutti so’ rimasti traumatizzati dalla dittatura, però lei un po’ di meno, mi diceva, perché, diceva: «Ma chi stava in città vedeva le cose tutti i giorni, vedeva… l’esercito che lapidava le persone, che ammazzava le persone, che, cioè vedeva queste cose, le viveva pesantemente; invece in campagna c’erano meno controlli, c’era una presenza meno forte dei militari, e quindi era molto meno, era molto più soft», che questo è lei che me lo dice. Però andava in città per vedere questa amica sua che era rimasta molto traumatizzatissima per quello che aveva visto. Quindi queste due ragazze hanno sedici anni, sono adolescenti, si sono messe a fare i vestiti, sedici anni fai una cosa un po’ improvvisata, questa è la gonna na-na-na, in patchworking.

JESSICA Ok.

SARAH: [Sarah e Jessica ridono] Sì, va beh, tipica cosa adolescente.

JESSICA: Ci sta!

SARAH: Ci sta, ci sta. A un certo punto, però, Marcela mi dice: «Ma la mia amica era troppo traumatizzata, perché ogni volta che passava anche, non lo so, l’ambulanza per i rumori delle sirene lei si nascondeva, spegneva tutte le luci dentro casa e si nascondeva nel buco più nero, più profondo della casa. E non si può fare così, non si può andare avanti», finché ha cercato un modo di aiutare questa amica a supe[rare], a guarire…

JESSICA: A superare questo trauma.

SARAH: A superare questo trauma, sì. Quindi si sono messe ad ascoltare questa canzone che si chiama “Apuesto por el Amor”, vuol dire scommetto sull’amore, e però è molto cheesy, come si dice in inglese.

JESSICA: Frivola.

SARAH: [Sarah canta] Amor, amor, amor, todo por el amor [Sarah e Jessica ridono].

JESSICA: Tutta così.

SARAH: Tutta così! Lola Flores è la cantante. Quindi si mettono ad ascoltare questa canzone a ripetizione, quando possono. E mentre stanno facendo i vestiti dedicati all’amore, sempre in patchworking…

JESSICA: Ok. [Sarah e Jessica ridono] Quindi, diciamo, di base: leggerezza.

SARAH: Sì. A un certo punto scoprono che Lola Flores canta nella loro città quella sera, quindi fanno: «Oddio, noi dobbiamo andare a vedere il concerto, dobbiamo portare i vestiti a Lola!», due sedicenni, cioè.

JESSICA: Bellissimo!

SARAH: Arrivano alla sala del concerto era, c’è la porta privata, la porta vip per entrare, arrivano là – all’epoca, nell’82, la securidad era un vecchietto seduto su una sedia rotta che fumava un cigarro [Sarah e Jessica ridono]…

JESSICA: Quindi, due adolescenti…

SARAH: E lui li guarda e fa: «Che volete?», e loro fanno: «Ma noi adoriamo la canzone di Lola Flores “Apuesto por el Amor”, abbiamo fatto i vestiti dedicati all’amore e li dobbiamo dare a Lola». Il vecchietto guarda queste due e fa, cioè aspetta un attimo, sta pensando, e poi fa: «Va bene, entrate». [Sarah e Jessica ridono]

JESSICA: Bellissimo, il sogno che si realizza!

SARAH: Quindi loro sono nel backstage, cercano Lola, si so’ perse, va beh, dove andiamo, c’è un casino dietro. Alla fine trovano Lola e le regalano i vestiti, però le saltano così addosso, eccetera, fanno come ragazzine: «Lola Lola adoriamo la tua canzone “Apuesto por el Amor”, abbiamo fatto questi vestiti per la canzone e per te». E a quanto pare Lola Flores è stata molto graziosa, ha fatto: «Va bene, grazie ragazze, grazie tanto, grazie grazie», e dopo di che è tornata a cantare e le ragazze sono rimaste per ascoltare due canzoni e poi se ne sono andate via. [Sarah ride]

JESSICA: Però hanno consegnato i vestiti.

SARAH: Mission compiuto!

JESSICA: Questa è la storia che ti ha raccontato lei.

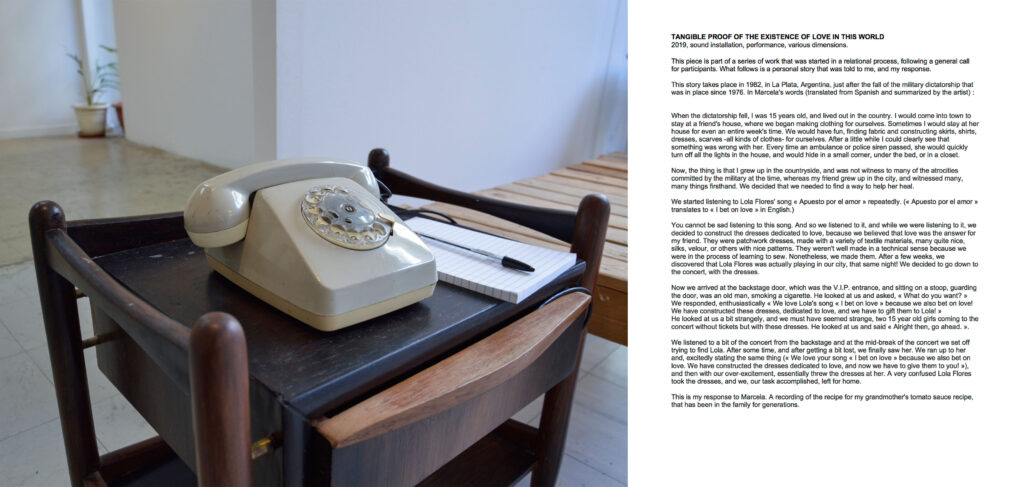

SARAH: Sì. Dopo di che facevo: ma… come rispondo a questa? Che cosa tiro fuori? Ci ho messo un bel po’ di tempo per quello, perché ho avuto due proposte e la terza che ho tenuto, perché non ero convinta, ho parlato con Marcela: «Guarda, non sono convinta della scelta, posso cambiare?», mi fa: «Sì sì, cambia». Alla fine è quello che si chiama “Le prove tangibili dell’esistenza dell’amore in questo mondo”.

JESSICA: Ok.

SARAH: Quindi già un titolo abbastanza…

JESSICA: Esplicativo, sì sì.

SARAH: Perché quello che ho tirato fuori di questo è che veramente l’amore, non l’amore necessariamente, sì l’amore, però la resistenza, la resilienza, la capacità di queste due ragazze di aiutarsi. Poi c’avevo in parallelo una domanda su me stessa e sulla mia pratica d’arte: che cos’è l’arte, che cos’è questo, questa interazione? O sono queste cose?

JESSICA: O sono gli oggetti, o la…

SARAH: Sono gli oggetti. Per chi sto facendo l’arte? Per queste persone… che cioè per l’arte alta voglio dire? Cioè perché la maggior parte della mia famiglia non sanno, non capiscono necessariamente quello che faccio, cioè, o anche quando glielo presento arrivano là e fanno: «Ah sì, molto bello Sarah», faccio: «Ok, grazie», però non capiscono, non c’hanno un rapporto. Allora io c’ho pure questa domanda: allora che cos’è l’amore? Che cos’è, non l’amore, che cos’è l’arte? Per chi sto facendo quest’arte? Ed è anche questo che mi ha trasmesso Marcela tramite questa storia, perché loro facevano un po’ l’arte, però lo facevano per superare questo trauma, per aiutare l’amica, per stare insieme, per creare un bel rapporto di amicizia fra loro due e l’arte con una A minuscola e non con la A maiuscola. E quindi ho deciso di schiacciare il progetto, di schiacciare l’opera: quindi, “Le prove tangibili dell’esistenza dell’amore in questo mondo” c’è il racconto sul muro, accanto c’è il telefono che sono riuscita a cambiare per far giocare tipo un’ipod.

JESSICA: Ok.

SARAH: Prendi il telefono e ci sono io che ti sto spiegando, in modo semi-spezzato, però ci riesci a capirlo comunque se ascolti bene, come fare il sugo di pomodoro tradizionale di mia nonna e accanto c’è una penna e un po’ di carta. E poi la performance: nella galleria stessa, ho fatto il sugo, quindi ho fatto da mangiare per tutti quanti, anche quelli che passavano così per caso, ho detto: «Va beh, venite». Quindi era…

JESSICA: E rispetto alla tua domanda, per chi sto facendo l’arte, ti sei risposta?

SARAH: Sì.

JESSICA: Grazie a questo?

SARAH: Un po’ sì. Sì sì, grazie a questo. Anche poi stavo in un periodo di ricerca sui rapporti tra l’arte alta, l’arte contemporanea e le lotte sociali degli ultimi cinquant’anni, quindi ascoltavo questo, una serie di conferenze da parte di persone che hanno lavorato nell’ambito dell’arte e anche di storici.

JESSICA: Ok.

SARAH: Quindi quello che ha provocato un po’ la domanda… anche il fatto che nessuno capiva quello che facevo, ma…

JESSICA: In che senso nessuno capiva quello che facevi? Nella tua famiglia dici?

SARAH: Nella mia famiglia, sì.

JESSICA: Ok… E adesso lo capiscono?

SARAH: Bah, un po’ di più sì. [Jessica ride]

JESSICA: Un po’ di più.

SARAH: Un po’ di più sì, ma non, non lo so se capiscono, cioè mia mia madre mi sa che è molta orgogliosa di quello che faccio, però non penso che capisce tutto, non so se si interessa necessariamente. Mi fa: «Lei, va beh, lei fa questa cosa, le piace, cià».

JESSICA: Va beh, l’importante è che arrivi un messaggio, diciamo, in qualche modo.

SARAH: Sì.

JESSICA: E mi incuriosiva sapere una cosa, due cose. Uno: le ricerche che facevi nelle settimane che ti prendevi dopo la raccolta dell’intervista, il riascolto dell’intervista, poi, appunto, facevi le due settimane di ricerca per lavorare al progetto ma anche per capire, cioè di che cosa si stava parlando. Poi è interessante che due persone su tre ti abbiano parlato della dittatura. E quanti anni avevano loro, le donne intendo?

SARAH: Cintia quarantina, quarantacinque, quaranta sì; Marcela un po’ più vecchia, sì.

JESSICA: Ok, e Julieta?

SARAH: Julieta, quanti anni c’aveva? Più o meno quaranta, diciamo, no mi sa forse trentotto o trentanove.

JESSICA: Comunque, diciamo, giovani.

SARAH: Sì sì.

JESSICA: No, volevo sapere due cose, uno, no in realtà tre! Una è: cioè il tipo di ricerche che facevi le facevi tipo andando in archivio, oppure chiedevi in giro, leggevi i giornali, cioè che tipo di ricerca facevi?

SARAH: Facevo sul computer, sul computer molto.

JESSICA: Ok quindi…

SARAH: Io ero ancora iscritta all’università, quindi avevo accesso alla biblioteca dell’università, anche delle altre università, quindi potevo sia fare una ricerca generale per capire un timelime, diciamo uno schema della cosa, e poi andare magari a cercare alcuni dettagli più specifici che si ritrovano nei libri, senza dubitare della veridicità dell’informazione. Però su internet ho fatto in maggioranza.

JESSICA: Ok. Invece rispetto alla, appunto, hai fatto lo stesso progetto, diciamo più o meno, anche in altri posti, no?: Argentina…

SARAH: Atene.

JESSICA: Atene…

SARAH: Sostianzialmente quello, perché dopo siamo caduti nella pandemia. Dovevo andare in Germania, però no perché pandemia.

JESSICA: Quindi è andata.

SARAH: Adesso cerco di riavviare il progetto, quindi infatti è ancora nuovo come processo.

JESSICA: E ad Atene quante persone hai conosciuto?

SARAH: Una, una persona perché ho avuto, infatti, un problema con la lingua, perché il greco non lo parlo, perché anche se parlo l’italiano, il francese, l’inglese, lo spagnolo, il greco è molto particolare quindi. Ad esempio in spagnolo, in Argentina se non trovavo una parola in spagnolo potevo dire in italiano.

JESSICA: In italiano certo.

SARAH: E mi capivano più o meno lo stesso, quindi c’era modo di comunicare; e invece fra il greco e le altre lingue c’era davvero…

JESSICA: Una barriera importante.

SARAH: Una barriera linguistica molto forte, infatti è questo. La persona che mi ha risposto è una donna canadese sposata a un uomo greco e quindi abbiamo fatto l’intervista in inglese.

JESSICA: Comunque tutte donne!

SARAH: Tutte donne sì. Tutte donne.

JESSICA: Come te lo spieghi? [Sarah ride] Non lo so, perché è…

SARAH: Non lo so, non lo so. Comunque mi hanno già chiesto se volevo lavorare soltanto con le donne, ho detto no.

JESSICA: Vanno bene anche gli uomini. Però chissà. Non lo so, tu ti sei data una risposta rispetto a questo: perché hanno risposto le donne?

SARAH: Ma forse perché culturalmente è la donna che trasmette la cultura, tradizionalmente è la donna che insegna ai bambini, che trasmette la cultura, quindi forse è anche la donna che c’ha questo…

JESSICA: Ruolo di…

SARAH: Sì.

JESSICA: Raccontare…

SARAH: Di raccontare, di insegnare, che vuol dire raccontare.

JESSICA: No no, sì, in realtà insegnare… ok… beh sì…

SARAH: Sì.

JESSICA: No perché, appunto, è curioso comunque che…

SARAH: È curioso: neanche un uomo!

JESSICA: Tutte donne!

SARAH: Tutte donne. Mi aspetto più o meno la stessa cosa per il progetto degli anelli anche, non penso che avrò molti uomini.

JESSICA: Perché anche in quel caso tu manderai, cioè fai una call, diciamo così, come questa…

SARAH: Come questa, ma per chi vuole…

JESSICA: Sì sì, ricevere, chi vuole ricevere, però comunque così, e ti aspetti donne… Quindi anche in Canada ti aspetti donne.

SARAH: Sì. Anche parlando con il coordinatore della galleria, lui mi fa: «Sarah, ma hai fatto apposta a lavorare solo con le donne?», ho fatto: «No!», mi fa: «Comunque questo è un processo abbastanza, diciamo, femminile, cioè è un processo artistico molto femminile», ho detto: «Ma in realtà possono venire gli uomini, non ci sono problemi, perché non vengano questo è un altro, è un altro…»…

JESSICA: È un altro punto di domanda, è una questione, secondo me, che si apre e questa cosa è molto interessante.

SARAH: È curiosa.

JESSICA: È curiosa. Anche perché ti ho chiesto di Atene perché mi chiedevo se ci fossero delle differenze da questo punto, cioè quali analogie e quali differenze rispetto, aldilà della barriera linguistica, cioè che cosa hai trovato di cose simili e cose che invece che sono diverse tra l’una e l’altra esperienza che hai fatto.

SARAH: Sì. Tutte e quattro le storie che ho preso erano, avevano delle basi di trauma, anche se quella di Marcela era più leggerina, perché lei mi ha detto: «Non ti volevo dare una storia dove ti raccontavo tutte cose brutte, quindi ti do questa qua: è una storia di amore, è una storia di guarizione». Quindi anche se la base è la dittatura che comincia là, arrivano oltre; qui invece le altre storie sono proprio quello. Non so, c’è un’altra domanda da fare anche di… le storie belle ci possono colpire anche, non lo so, perché io scrivo comunque nella call che mi possono raccontare mitologia, sogni, esperienze vere, esperienze finte, esperienze cioè…

JESSICA: Qualsiasi cosa.

SARAH: Qualsiasi cosa. Però mi sa che devo andare avanti, devo continuare progetto, era…

JESSICA: Beh, però se pensi anche alle tue storie familiari, che tipo di storie ti sono state cioè raccontate, in qualche modo comunque di traumi, partono da qualcosa di traumatico in qualche modo, no?

SARAH: Sì. Ci sono anche altri che non sono. Ad esempio la mia bisnonna, Hannie, era il suo nome, lei c’aveva quattordici anni e si è innamorata di mio bisnonno che c’aveva quindici anni, lui si chiamava Jadallah. E loro non si potevano sposare, perché suo padre non voleva, così colà, quindi hanno preso il treno perché l’unica altra chiesa ortodossa Antiocha libanese…

JESSICA: Super complicato! [Jessica ride]

SARAH: Super super specifico, guarda!

JESSICA: Sì!

SARAH: Era a New York.

JESSICA: Ok, non era vicino.

SARAH: E quindi hanno preso il treno da Montreal fino a New York. E lei era Hannie Koury, che era un cognome molto conosciuto, almeno in Canada che ci sono molte famiglie che hanno emigrato là e quindi ci sono i Koury.

JESSICA: Ok.

SARAH: Quindi lei arriva là, vede il prete, «Ah ci vogliamo sposare», e il prete guarda il suo nome e fa «Aspetta, conosco questo nome». Chiama suo padre che, perché tutti si conoscevano, la comunità già era piccola.

JESSICA: E quindi!

SARAH: Chiama il padre e il padre fa: «Va bene, hanno passato una notte sul treno, ok falli sposare, si vogliono sposare? Va bene falli sposare». Si sono sposati, dopo di che lei è tornata a Montreal, è andata a vedere suo padre, gli ha preso la mano, gli ha fatto un bacio, gli ha fatto: «Mi dispiace papà, non lo rifarò più!». [Sarah ride]

JESSICA: Fantastica!

SARAH: Fantastica, no?

JESSICA: Fantastica! [Jessica ride]

SARAH: E lei si è messa a ridere perché sostanzialmente non ti devi sposare due volte, no? [Sarah ride]

JESSICA: E certo! Non con lo stesso uomo per lo meno, quindi.

SARAH: E quindi, cioè lui si è messo a piangere, l’ha abbracciata, ha fatto: «Guarda, figlia mia, ti avrei voluto tenere un altro po’, però se vuoi già emanciparti, già fare la donna, vai».

JESSICA: Beh!

SARAH: Bello, no?

JESSICA: Storia di grande apertura. Sì sì sì. Questa non fa, non è traumatica.

SARAH: Non è traumatica, no.

JESSICA: No no, però è comunque storia di emancipazione, in qualche modo di ribellione, di…

SARAH: Di ribellione, sì.

JESSICA: No comunque c’è veramente moltissimo questa linea femminile… questa linea femminile, questa linea del trauma, e poi pensavo anche, no?, perché le donne parlano di più, magari è anche un… beh, ci si mette più in gioco in prima persona, cioè se io penso alle persone che ho intervistato, donne e uomini, principalmente ho intervistato uomini, mi è capitato di raccogliere più storie di uomini.

SARAH: Ah, davvero?

JESSICA: Sì, ma in realtà questa cosa è capitata, secondo me, semplicemente perché il tema di cui mi sono sempre occupata era la violenza politica e la violenza è tipicamente maschile, no?

SARAH: Ah, ecco!

JESSICA: Cioè quella poi, chi andava a picchiare, questo questo ques’altro, sono gli uomini, poi non è vero però diciamo nella vulgata, insomma si pensa che sia così, e quindi la maggior parte delle persone che ho incontrato, che si sono rese disponibili erano uomini. Poi, insomma, negli anni, mi è capitato di incontrare e intervistare anche donne, e hanno un modo di – poche, pochissime, il che mi dispiace perché in realtà la relazione con gli uomini non è facilissima, soprattutto, insomma ero particolarmente giovane prima, comunque si tratta di dieci anni fa, avevano un atteggiamento molto paterno, o ambiguo in alcuni casi, insomma dipende da chi ti trovi davanti –, però la cosa che ho notato che quando si intervistano donne, o quando si raccolgono storie di donne, cioè c’è proprio un diverso modo di raccontarsi, non c’è più quella… poi, non posso fare per tutti, però è come se tu ti metti in gioco proprio in prima persona, racconti di te in prima persona, di ciò che ti è accaduto, invece gli uomini tendono più a raccontarti un, ad avere un racconto un po’ più preconfezionato, a dare un’immagine di sé, un’autorappresentazione molto più forte rispetto a quella delle donne. Quindi magari è anche il rispondere, il motivo perché hanno risposto più donne è perché si mettono un po’ più in gioco, cioè si mettono… più in prima persona, piuttosto che volerti raccontare appunto che cos’è la dittatura, cosa ha fatto, eccetera eccetera, ma penso a Marcela: che cosa è stato per lei, a cosa è successo alla sua amica, eccetera eccetera eccetera.

SARAH: Ma anche Cintia, ma non tutte le sette storie erano traumatiche, siamo andati dal più traumatico al più leggero, sempre sulla dittatura. Cioè lei mi ha raccontato che quando era, quando la dittatura è caduta tutti si sono messi a fare la festa per la strada. Fantastico! Che è andata a questo locale, che è un lavoro di Le Corbusier, questo locale che era dentro di questo palazzo che era fatto da Le Corbusier.

JESSICA: Ok.

SARAH: E lei si era messa a lavorare là, però era troppo giovane per lavorare, però si chiudevano gli occhi per non far niente, lavorava con tutti artisti, cioè lei faceva la cameriera con tutti artisti, scrittori, filosofi, andavano lì, facevano la festa fino all’alba più o meno. Lei comunque non faceva la festa perché era ragazzina all’inizio, poi mano a mano che cresceva, beh, cominciava a fare un po’ di festa, ma all’inizio no. Cintia comunque è insegnante di storia all’università ed è militante per “El dia della memoria”, ha di origini ebrei, sua famiglia si sono ritrovati in Argentina fuggendo l’antisemitismo sotto Stalin, poi si sono ritrovati in Argentina e parecchi anni dopo c’era la dittatura. Quindi lei, è una montagna questa donna, non si muove! [Sarah ride] Cioè fa, non dici niente, dico io qualcosa, piccina piccola piccola piccola, una montagna, una voce wow! Sì, però lei mi ha parlato molto, non mi ha parlato di sé molto, sì un po’ sì.

JESSICA: Però in questo caso perché… è a un altro livello, nel senso è…

SARAH: È un altro livello. Anche per quello me ne sono andata sulle piante, perché sua nonna era dottoressa e faceva le cure con le piante naturali, faceva le cure naturali, e quindi ho fatto: «Vado sulle piante», rosmarino per Cintia.

JESSICA: L’hai riportata anche sul, diciamo, sul personale, ecco, non solo sul politico.

SARAH: Sì, esatto.

JESSICA: E invece la donna che hai incontrato ad Atene?

SARAH: Ad Atene lei mi ha raccontato…

JESSICA: Ad Atene tu sei stata quando?

SARAH: 2019 anche.

JESSICA: Ah, nello stesso…

SARAH: Nello stesso anno.

JESSICA: Ok.

SARAH: Lei era, aspetta, fammi ricordare… non mi ricordo il suo nome, devo guardare un attimo… [Sarah si alza per cercare dei documenti]. Non te l’avevo mandato quello?

JESSICA: No, di Atene mi sa di no.

SARAH: Patricia. Per lei ho fatto, lei mi ha raccontato, Patricia, della sua infanzia in Canada che, lei è di origine non tedesche ma dell’Olanda.

JESSICA: Ok.

SARAH: Olanda, di entrambi i lati. I suoi genitori si sono incontrati durante la guerra, perché suo padre faceva parte dell’esercito canadese, che sono venuti, facevano parte dell’army.

JESSICA: Sì sì.

SARAH: E ha incontrato sua madre, che suo padre aveva diciannove anni e sua madre ce ne aveva ventuno, ed era incinta quando si sono conosciuti. Comunque lei ha, l’ha portata in Canada insieme ai bambini e poi hanno fatto altri bambini. Sua madre è abbastanza particolare, anche il padre. Sua madre non si sa quanti figli abbia fatto. Neanche lei non lo sa. [Sarah e Jessica ridono]

JESSICA: Va bene!

SARAH: Sì. A un certo punto Patricia mi dice: I asked her how many kids she had and she said «I think I had about eight». About eight? She doesn’t remember.

JESSICA: About!

SARAH: About! …. And so she said «I wouldn’t be surprised if I have a brother or a sister that she forgot that she gave birth to». You’d think it would be quite memorable if you give birth to a child, you know?

[Sarah e Jessica ridono]

JESSICA: Stranissimo.

SARAH: Stranissimo sì, sì sì, è una donna stranissima. Comunque sua madre è cresciuta senza figure paterne, perché sua madre era morta quando era piccola, dopo di che suo padre l’ha mandata a questa scuola tipo boarding-school perché lui non sapeva, visto che era un uomo, quindi non sapeva…

JESSICA: Come si fa.

SARAH: Come si fa…

JESSICA: A istruire.

SARAH: Esatto, quindi la lasciava là. Quindi, sostanzialmente, lei ha perso la madre ma poi ha perso pure il padre. L’unica figura parentale diciamo era il prete.

JESSICA: Ok.

SARAH: Il prete che anche che gestiva la scuola e che agiva anche in quanto padre verso di lei. Lei a sedici anni è rimasta incinta e ha fatto: «Ooookkkk, allora ti portiamo in ospedale, mettiamo il bimbo in adozione? Sì, ok». Ha fatto tutto questo passo con lei, il padre non era presente e la madre era morta. E quindi lei, Patricia mi diceva, mi sa che lei cercava da qualche parte questo affetto che non, che mancava.

JESSICA: Sì sì.

SARAH: Sì, dagli altri. Lei diceva: «Guarda, che io c’ho fratelli tutti cioè con padri diversi di qua e di là». Anche quando è stata con suo padre, che a un certo punto erano arrabbiati gli uni con gli altri, quindi lei è andata via e ha avuto una un’avventura di alcuni giorni con quest’altro ed è rimasta incinta da questo. [Sarah ride] Proprio pazza, cioè un po’ pazza, pazza però, voglio dire, it’s really, it’s like…

JESSICA: Sì sì. No, non pazza… ho capito, non è.

SARAH: Hai capito?

JESSICA: Sì sì.

SARAH: In mentre suo padre era un uomo che era molto distante e non era emotivo, non dimostrava mai le emozioni, o l’affetto, o legami, quindi era molto così, diciamo, era un po’: si siede e guarda, tutto qui, non c’è niente, non succede mai niente. Quindi Patricia mi ha detto: «Ma io sono cresciuta in questo ambito molto strano, in cui mia madre stava dappertutto e mio padre, sì, ci stava però emozionalmente non era presente». E anche certe cose che mi aveva raccontato, è morto suo fratello in un incidente stradale sulla moto.

JESSICA: Ok.

SARAH: Ok. E lei è rimasta due settimane in più per aiutare con i funerali e tutto quanto. Aspetta, che adesso non mi ricordo esattamente. E il padre, cioè lei diceva: «Guarda, magari andiamo dalla moglie – sì è questo –, andiamo dalla moglie del fratello e aiutiamo, facciamo da mangiare, puliamo casa, quello che serve, ok, non è che dobbiamo, se lei non vuole parlare non ha bisogno di parlare, però almeno aiutare in questo senso con le cose pratiche perché è morto così, cioè non è». E il padre faceva: «Ma perché dobbiamo fare questo? Lo farà lei», ma perché proprio non sapeva, non gli era mai venuto in mente. Quindi Patricia ha fatto questo lavoro, dopo di che il padre ha fatto: «No ma lo può fare lei», e poi parlava del figlio dicendo: «Well he got himself killed, didn’t he?», cioè con molta distanza, senza affetto, senza niente. Quello che mi ha detto Patricia che quando è andata in Grecia, perché lei a un certo punto non sapeva cosa fare, non sapeva neanche che le mancava qualcosa, però era sconvolta, quindi parte in viaggio, ha mollato la scuola, ha fatto: «Io non so cosa voglio fare nella vita!», molla la scuola, prende il biglietto, se ne va in Europa, basta, ed è rimasta in Grecia perché ha incontrato sua famiglia. Cioè lei mi dice…

JESSICA: Quello che sarebbe stato suo marito.

SARAH: Suo marito, sì. E che lei, lei mi dice, mi ha detto: «E lì che ho capito che cos’era una famiglia».

JESSICA: Ok.

SARAH: E quindi Patricia mi sa che mi voleva raccontare questo percorso di vita che non c’ha l’opportunità molta di raccontare e che è molto molto moltissimo importantissimo per lei, perché la Grecia è casa sua adesso, è casa: c’ha i figli, c’ha marito, mi sa che sta, fra poco se ne va in pensione pure, insomma dettagli magari forte. Per lei, lei mi ha parlato anche del melograno, che il melograno è la fertilità ed è il matrimonio. E c’è questa tradizione in Grecia: che dopo che una coppia si sposa bisogna schiacciare un melograno davanti al portone di casa, anche perché, si dice, che a ogni posto dove ci sono i greci portano con loro il seme di melograno e lo piantano e dove cresce l’albero c’è una buona famiglia, c’è abbondanza.

JESSICA: Ok.

SARAH: Quindi era tutto puntato su questo melograno. Infatti, lei mi ha detto una cosa: «Guarda, dopo che ci siamo sposati sono andata fuori e c’era il mio… father in law», cioè mio…

JESSICA: Il mio, father in law è il padre…

SARAH: Il padre del marito.

JESSICA: Suocero!

SARAH: Suocero ecco. «E c’è mio suocero con questo sorriso un po’ magnifico e guardo per terra e c’è questo melograno schiacciato e ho fatto: ma perché hai sprecato un melograno?»! [Sarah ride]

JESSICA: E invece!

SARAH: E invece tutto questo simbolismo dietro al melograno. E quindi le ho fatto un fiore di melograno in uncinetto.

JESSICA: Ah quello che ho, penso di averlo visto.

SARAH: Sì. E poi sono tornata a fare tutti i dettagli a mano. Cioè…

SARAH: Sì sì, mi sono specializzata in scultura tessile.

JESSICA: Ok. Ok, mi chiedevo se fosse una cosa universitaria o se invece venisse dalla famiglia.

SARAH: No no, no no. Forse cucire sì, perché mia mia nonna era sarta, però non faceva uncinetto, mia nonna è nata con una mano sola, c’ha la mano sinistra non c’ha la mano destra, quindi uncinetto è un po’ difficile da fare, o l’altro knitting quello a due…

JESSICA: i ferri.

SARAH: I ferri sì, i ferri. Queste tecniche sono un po’ più difficili da fare per nonna.

JESSICA: Ok, però era sarta.

SARAH: Era sarta, sì sì, però lavorava con le macchine.

JESSICA: Sì sì, no certo, però ecco nasce forse da, no, non lo so, magari c’è un’unione, non lo so, tra le due cose.

SARAH: Sì sì, c’è un’unione magari.

JESSICA: No, senza fare voli pindarici, mi chiedevo solo se fosse una cosa di famiglia o se era una cosa dell’università la scelta di queste tecniche, ecco.

SARAH: Sì. No, ma le tecniche l’ho imparate all’università, ma magari un po’ c’è, c’era già un piccolo fondo, perché vedevo nonna che mi faceva i vestiti, anche i costumi per l’halloween mi faceva nonna.

JESSICA: Tutto in casa. Ok… bene…

SARAH: Hai altre domande?

JESSICA: Mmm penso di averti chiesto più o meno tutto, ho fatto forse un sacco di confusione, ti ho…

SARAH: All’inizio. Mi sa che all’inizio abbiamo saltato da una cosa all’altra, forse.

JESSICA: Quello penso sia, fa parte del gioco del dialogo, anche perché poi avevamo parlato prima quindi, cioè qualcosa è uscita prima. Però non so se c’è qualcos’altro che tu vuoi…

SARAH: Che voglio spiegare? Della storia orale… mmm, non lo so. Se ti posso mandare, se vuoi, una spiegazione più profonda sul progetto degli anelli.

JESSICA: Degli anelli, ok.

SARAH: Sì, però dammi una settimanella, è in francese…

[…]

[Sarah e Jessica parlano dei tempi e dei modi di trascrizione dell’intervista]

JESSICA: Ok. Cioè io mi sento abbastanza soddisfatta, perché veramente, tra l’altro una cosa volevo dirti che – adesso faccio qualche foto però –, che mi ha colpita l’intensità con cui sei dentro queste storie.

SARAH: Sì.

JESSICA: Che ovviamente in una registrazione non viene completamente fuori, ma ti ho guardato negli occhi, lo vedo, nel senso…

SARAH: Eh sì.

JESSICA: Poi anche come le riporti, come, non lo so, c’è una carica emotiva fortissima…

SARAH: Sì sì, certo certo.

JESSICA: E questo viene fuori ed è bellissimo, secondo me. Questo ci tenevo a dirtelo.

SARAH: Grazie.